Los atlas de la revista Rastros

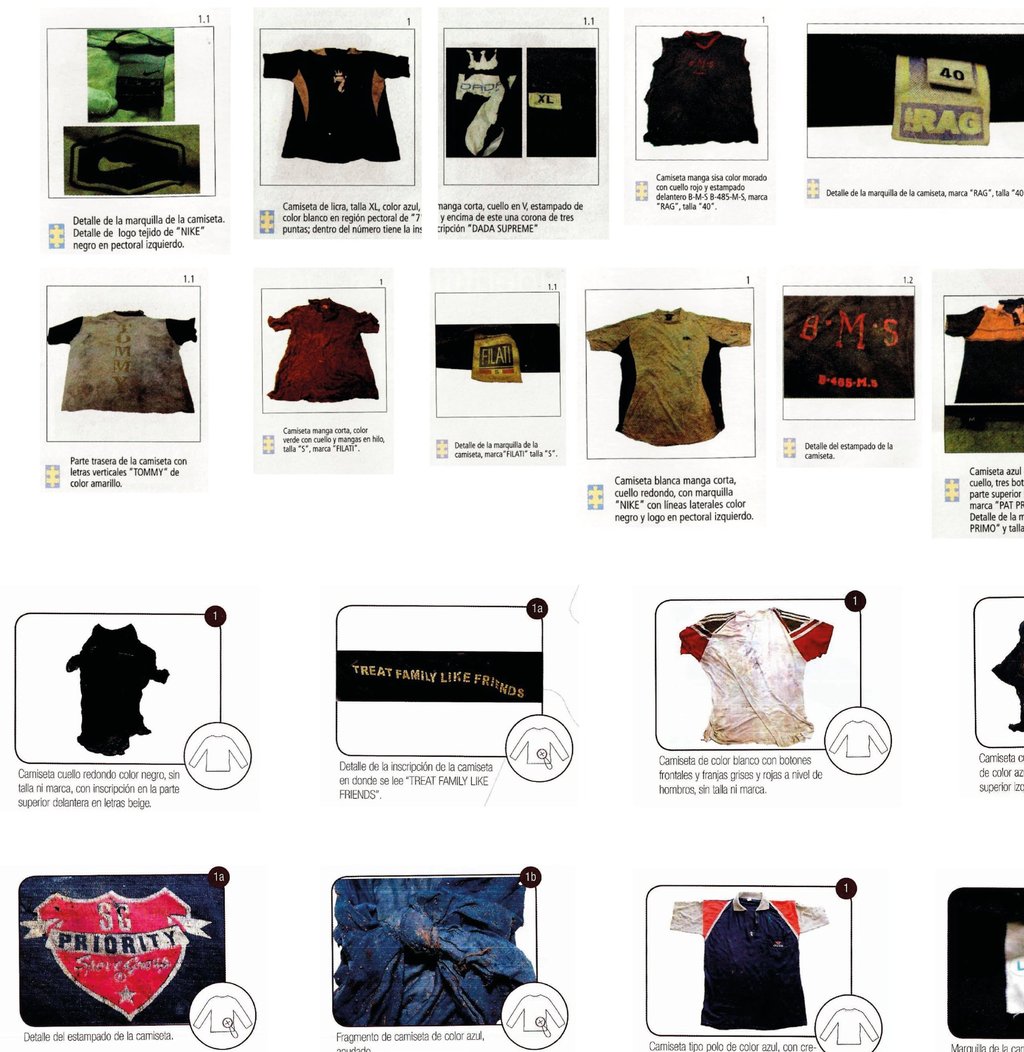

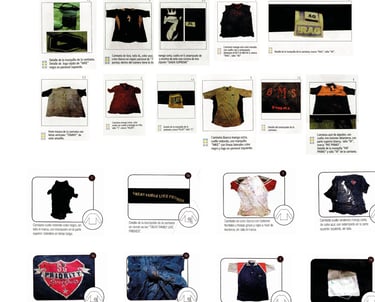

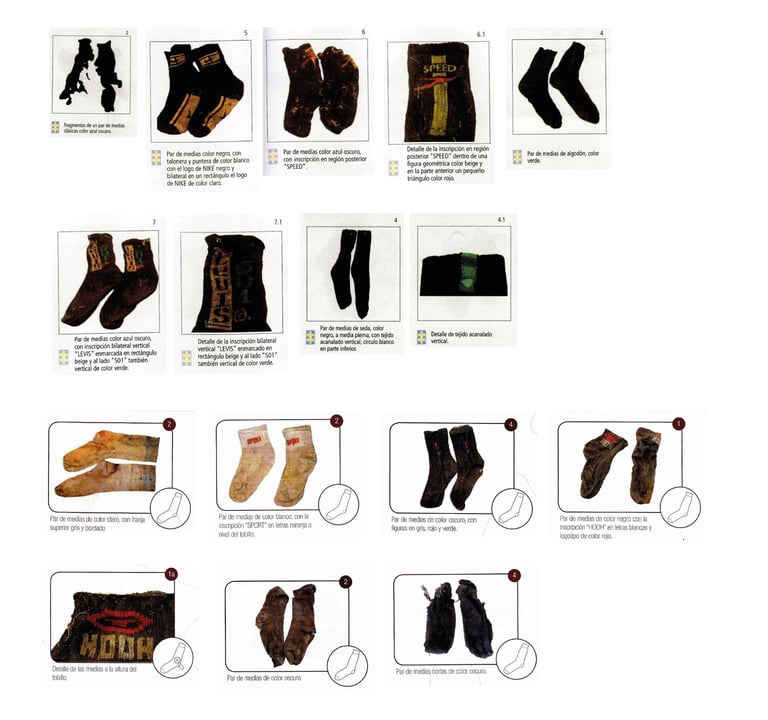

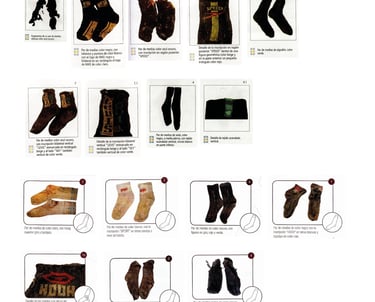

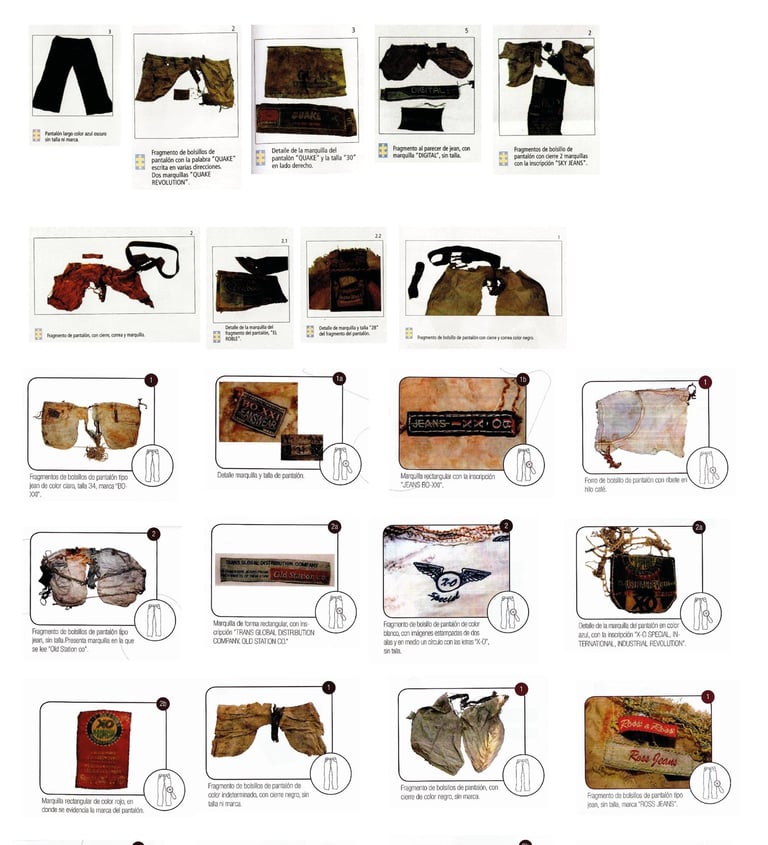

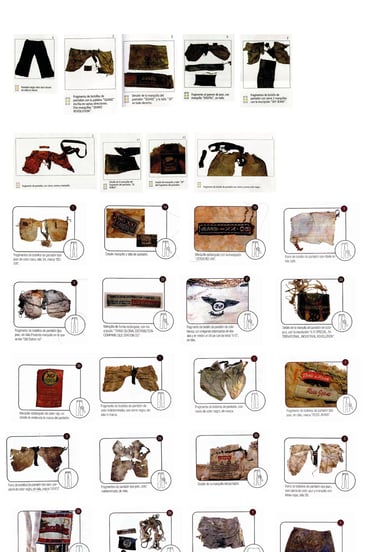

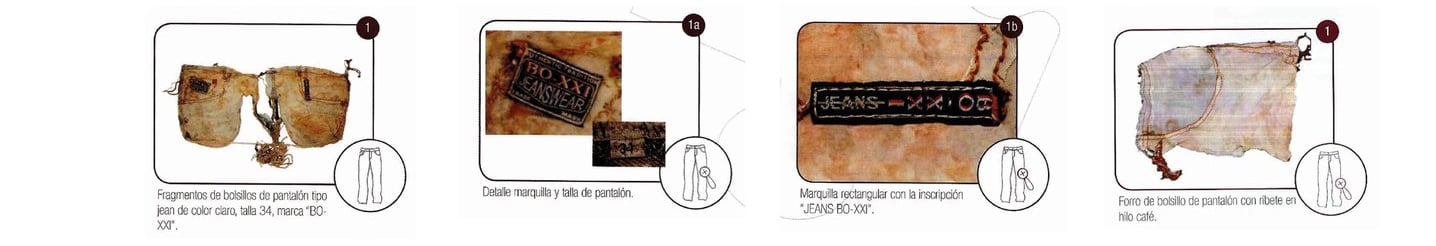

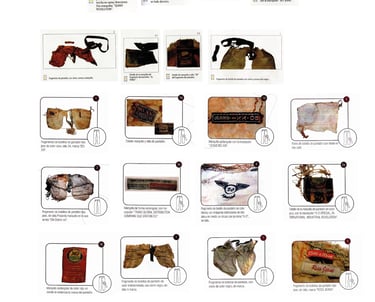

Leer y organizar como forma de escucha. A partir de las prendas recopiladas por la Fiscalia General de la Nación en la revista Rastros se establecen unas estructuras de visualización.

La Comisión para

el Esclarecimiento

de la Verdad,

la Convivencia

y la No repetición

A partir de los diálogos de paz y la posterior firma de un acuerdo de paz con las guerrillas de las Farc, el gobierno nacional de Colombia creo una Comisión de la Verdad que después de meses de trabajo presentó un robusto informe que incluyó los testimonios de víctimas, actores armados y perpretadores de la violencia derivada del conflicto interno en Colombia desde la década de los sesenta. Dentro de ese informe nuestro equipo hizo la tarea de buscar conexiones entre el cuerpo-vestido y las víctimas del delito de desapareción forzada en el departamento de Antioquia.

A partir de la lectura sensible y crítica mediada por las herramientas del diseño se propone una forma de leer estas relaciones a partir de cuatro maneras de habitar el cuerpo.

Categorías del cuerpo-vestido en relación al conflito

La construcción identitaria

Manera 1

Alude a una suerte de construcción identitaria y de identificación. Por ejemplo, el joven de las gallinas que se arregló, esto es, que le pidió al grupo armado que lo estaba hostigando que le permitiera vestirse, ponerse su cachucha para irse con ellos, como presenta el volumen Cuando los pájaros no cantaban:

“Mi hijo le contestó a ese tipo: ‘Vea, es muy sencillo, hermano. Ustedes me van a matar a mí, pero me tienen que matar aquí porque yo no los voy a seguir pa’ ninguna parte’. ‘Vea, pelao, no se rebele que es peor. Pa’ no tenerlo que amarrar’. Cuando dijeron eso, yo entendí: ‘A John Jairo lo van a matar. Me lo van a matar’. Lo abracé delante de ellos y me puse a llorar. Le dije ‘venga, mi amor, venga’. Él le dijo a los tipos ‘¿me dan permiso de entrar por una cachucha?’. ‘Hágale pues, pero no se demore’. Mi hijo se entró pa’ dentro, me agarró, me abrazó. Me dijo ‘ma, me van a matar ¿cierto?’. ‘No, no diga eso’. ‘No, no. Tranquila, ma. Quédese tranquila. Quédese tranquila que yo vengo’. Entonces ya salió”.

Responde al momento en el cual se le asigna a una persona unos artefactos vestimentarios que no fueron elegidos por él en su construcción identitaria, sino que por el contrario, lo alejan de su identidad y universo simbólico, camuflándolo en contextos a los cuales no pertenece ni fueron elegidos. Aquí un ejemplo del mismo volumen, llamado “Soldado lepra”:

“En ese momento el señor estaba en su morada. Yo llegué de último al punto de encuentro y el teniente me da la orden de que siga con el soldado para hacerle registro a la vivienda. En ese momento no lo veo anormal y sigo con los soldados a hacer el registro. Pero, oh sorpresa, el soldado al que el teniente le había dado la orden le dispara al señor apenas abre la puerta. Él cae al piso, el señor. A mí me dio rabia, pues nunca estuvo en mi intención ni disparar ni darle la orden al soldado. No sabía de ese procedimiento.

El teniente se puso guantes quirúrgicos, le plantó el arma a la que le lijaron el serial e hizo unos disparos al aire con ella. Después empezó a vestir al señor y…”

La tercera, una variación de la segunda, responde al momento voluntario en el cual se decide abandonar las prácticas y artefactos vestimentarios propios de la historia de vida individual para asumir los de una colectividad, que en el caso del conflicto armado colombiano suele responder a un uniforme, generalmente camuflaje. Para ello, veamos este ejemplo del primer volumen, Hay futuro si hay verdad, que habla de la formación de grupos paramilitares en la región de Antioquia:

“Bajo la lógica de perseguir al guerrillero, estuviera vestido de civil o de camuflado, y amparados en un discurso contrainsurgente nacido en el marco de la Guerra Fría, la región empezó a vivir una primera ola de paramilitarismo de la mano del narcotráfico, aproximadamente desde 1975, aunque hay testimonios que narran acciones de dichos grupos desde los años sesenta, sobre todo en las regiones del norte de Antioquia, el sur de Córdoba y el Nordeste antioqueño”.

Por último, la cuarta manera alude a las prácticas vestimentarias que cambian con la guerra, como se evidencia en el relato “Un dolor y el pájaro de la muerte”, en el cual una mujer no puede ejecutar una acción por tener una falda puesta; desde ese día, ella dejó de usar faldas, quizás como un gesto de protección:

“El señor Lucho, el comandante, nos encañonó. Dijo: ‘Necesitamos que nos acompañe’.

‘Mija, vamos’.

‘Espérenme que yo voy a ir a ponerme un pantalón o un short’.

Desde esa época, yo no uso vestido ni falda. Mantengo así, en mis pantalones. Yo no uso falda por eso, porque ese día no me podía montar a la camioneta por tener falda. En vez short, tenía falda y seis meses de embarazo”.

Manera 2

Manera 3

Manera 4

La asignación

por un tercero

La asignación

por colectividad

Los cambios provocados

Portafolio

Repositorio audiovisual de investigación y creatividad.

Contacto

Síguenos

© 2025. All rights reserved.